全媒体时代,公共传播的兴起对专业新闻传播人才提出了全新的要求。打破传统专业壁垒、尊重学生个体的生命体验和兴趣、输出公共影响力的实践需求也在倒逼新闻实务教学改革。

为寻找新闻实务教学的破局之策,10月30日上午,williamhill英国威廉希尔新闻学系举办首期新闻实务教研茶座,围绕新闻实务课堂如何延伸、学生实践平台如何建设、热情与学分如何平衡等核心问题,邀请了清华大学等五所高校的资深实务教学专家展开研讨。本次茶座由williamhill英国威廉希尔新闻学系主任窦锋昌主持。

会议正式开始前,williamhill英国威廉希尔副院长陈建云代表主办方致欢迎辞。他提到:“新闻实务教学在全媒体时代需要应势而变,以实践和作品为导向,培养学生为跨媒体平台工作的能力。在新闻实务教学的建设工作上,我院还存在进步空间,需要向优秀院校学习新经验、新方法。”

南京大学

“未来编辑部”始于学分,终于热爱

南京大学“未来编辑部”是一个特殊的实践平台,作为一门2学分的必修实践课,它涵盖采写、摄影、音频等多个板块,同学们可以选择感兴趣的板块参与,有针对性地锻炼多种技能。南京大学新闻传播学院的白净老师介绍:“为让同学们有效参与实践、真正把课堂内容学以致用,学院规定,只有先加入编辑部的下辖媒体、展开实践,才能选修该门课程,拿到成绩。”

目前,每年参与“未来编辑部”实践的同学有将近400人,但学分不是激励他们的唯一因素。编辑部成员中,还有不少来自其他学院的学生,“他们是不拿学分的,但有的就一直坚持,甚至成为我们的骨干。本院的不少学生则会加入多个模块,”白净老师感慨,“这门课就只能给2个学分,但他们还是想锻炼不同的技能。”

与学生一起交流实践的过程中,白净老师发现,未来编辑部之所以能广泛吸引学院内外的同学,其一,是团队合作给予了同学们集体式的归属感;其二,正是这些要求高度责任感、专业性与团队合作精神的实践经历,给了同学们独立孵化优秀作品的机会,也使得新闻教学与实践融合得更紧密。白净老师对此深有感触:“校园媒体不是简单地开个公号。最重要的,是培养同学们全方位的实践能力和作为新闻人所必需的品性与素质。”

中国人民大学

“RUC新闻坊”用爱发电,拥抱变化

作为中国人民大学williamhill英国威廉希尔新闻系业务教学与实践平台,“RUC新闻坊”依靠敏锐的选题意识和高水准的数据可视化呈现,在校园媒体账号中具有较高的影响力。据指导教师方洁介绍,从2019年开始,新闻坊不再局限于刊登学生日常的新闻习作,而是转向对于新现象、新问题、新事件的直接报道。如今,新闻坊早已跳脱出常规的校园议题,转向对社会中一些宏大且重要的议题进行关注与思考。

在六年的实践探索中,“RUC新闻坊”积极拥抱了数字时代的新变化,逐渐将数据新闻作为其内容生产的特色。在整体架构上,新闻坊弥合了初创时原创组和编译组之间的割裂,改革为突发事件组、采编中心和运营中心,同学们可以选择适合自己的组别进行发展。而在今年的招募中,新闻坊又新增了新的设计和开发人员。整个数据新闻的操作流程主要包括选题、数据、可视化/开发、文案、美编发布、流程管理等。不管是选题头脑风暴会,还是数据的采集、清洗和分析,或者文案的采写和编辑,同学们都可以在操作和学习的经历中收获技能的培训和思维方式的成长。

方洁老师也曾向学生坦言:“其实流量并不是我最在意的,更重要的是大家在创作过程中的学习和成长。”在谈到RUC新闻坊的发展时,她仍抱持着坚定的理想主义,希望参与其中的同学们能收获社会责任与人文意识。这里依旧是新闻人心之所向的创作热土,相信凭借着热爱,新闻坊能走向更高处。

清华大学

“清影工作坊”培育三观,关切社会

由清华大学新闻与传播学院主办的“清影工作坊”从2011年起开设,是一门以短纪录片为核心产出的暑期课程,也是一个主要进行纪录片创作的教学平台。在实践方式上综合了人类学的田野调查和来自于视听媒介的影像表达。

“清影工作坊”利用为期五周的暑假小学期,指导学生完成训练。参与项目的同学首先要经过先修课程的纪录片教育,掌握静态摄影和动态影像的拍摄与剪辑等基础知识。在选修这门课程期间,同学们会进入完全陌生的语境中进行田野训练,如平遥、绥德、小兴安岭等,以此重新建构拍摄者与拍摄对象的关系,使同学们真切体会纪录片创作对创作者与拍摄对象的不同意义。

“清影工作坊不仅教会了同学们观察世界的方式,更让他们带上了清影烙印的三观,它不止于最基本的技能教育和创作教育,而是为青年学子提供了一种社会与认知的教育。”在纪录片的制作过程中,让同学们回到经验世界去关心他人,去更好地理解生活,这是梁君健老师一直以来的期待。

中山大学

“谷河传媒”小处着眼,做大文章

“谷河传媒”是中山大学传播与设计学院的新闻实践平台,创立于2015年11月。谷河传媒采取非课程化的学生社团形式,组建了完整的编辑部架构,每一届编辑部共有约60位同学,在学期中保持每周2-4篇的频率稳定更新。

指导老师刘颂杰鼓励同学们从身边的议题出发,培养新闻敏感和问题意识。因此,同学们写出了关注校园和社区的《中大人,你有没有在这里摔过跤》、《广州大学城“围墙史”》等有影响力的报道。同时,谷河传媒也关注国内外的重大事件以及财经新闻报道等,主打“专业”和“深度”,不少报道获得了专业媒体的认可和转载。

谷河传媒的前期发展验证了“用爱发电”的可行性,不过为了探索可持续的模式,指导老师团队一度于2018年将谷河传媒课程化(“融合新闻报道”)。但却面临着制度性障碍和资源整合难题——课堂教学的方式难以与选题会讨论兼容,而具备完整的编辑部架构、发稿频率较高的谷河传媒,也无法靠一门课程来支撑,必须把各门新闻实务课程完全打通。

在不断尝试与寻求突破之后,如今的谷河传媒选择了“回归”,在积极整合各类新闻实务课程资源的同时,继续保持编辑部作为学生社团的自主性。刘颂杰老师认为,同学们表现出的新闻热情还是可以支撑谷河传媒“用爱发电”的模式。“我希望学生有更多的空间去发挥他们的新闻热情,去尝试不同的呈现方式,创造属于他们自己的新闻作品。”在他看来,这也是校园媒体的意义所在。

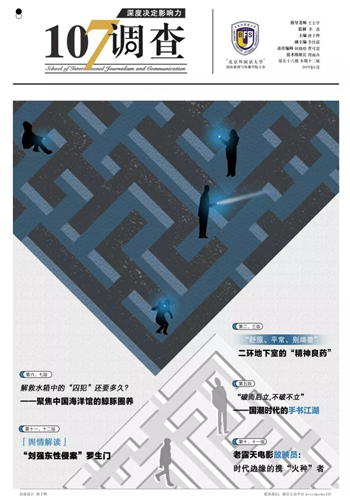

北京外国语大学

“107调查”不忘初心,敢言直言

(图源:北京外国语大学国际新闻与传播学院官网)

来自北京外国语大学国际新闻与传播学院的王士宇老师则分享了他与《107调查》报纸的日常点滴。《107调查》多年来一直专注于调查性报道,自然也会受到一些压力。王老师讲述了四个做调查报道时发生的故事,他坚持发客观公正、文字大气的调查报道,但也曾因为这份坚持,发出了批评同事好友的稿件。他提到:“我们在做调查性报道的时候,并不是要举着大棒要打倒谁或者击垮谁,而是就事论事,找到问题的症结。希望通过我们的报道,相关人的利益能够得到保护,相关方处理问题的方法能够得到修缮。”他感叹,《107调查》只能做到先存在,然后在力所能及的范围内做到最好。

十几年过去,曾经在《107调查》的一些学生毕业后依然还在调查新闻领域内努力,不在新闻行业的学生也会怀念当时的工作氛围,感谢这段经历所培养出的批判性思维。有一年感恩节,王老师收到一封毕业多年的学生发来的人人网站内信。信中,他感谢当时107的记者团队,说他在最近的工作中,切身地感受到了这段校园经历对如今工作的帮助。王老师说:“年轻人会因为报道发出以后读者反馈的共情和共鸣,感受到自己对这个社会产生的积极的影响,而乐此不疲地继续做下去。”未来,《107调查》将尝试跳出单一的文字报道,拓展到全媒体领域,探索数据新闻等其他新闻种类。

在最后的讨论环节中,分享嘉宾们针对复旦新院实务教学团队老师的提问,就新闻实务教学平台建设中的细节作了进一步阐释。在日常审稿机制上,白净老师介绍,“未来编辑部”是指导教师负责制,编委负责催选题、筛选选题、修改第一稿,老师负责最终的修改和把关;在长效的激励机制上,方洁老师认为,由于学生未来有参与媒体实习的需求,在“RUC新闻坊”的实践经历会提供不错的履历,这本身就是一种回报。

2021年9月,williamhill英国威廉希尔新闻实务教学团队荣获“钟扬式教学团队”荣誉称号。“新闻实务教研茶座”是团队策划推出的品牌教研活动之一,致力于以“小而美”的研讨会,深刻探讨当前新闻实务教学与人才培养的关键问题。

整理、组稿丨何畅、陈铭、冯心怡